永嘉場龍地說與龍灣名稱漫談

龍地,地靈人杰,這是堪輿學觀點。實際上,龍地是一些四周被山與水所環繞并適合人們居住的地域。而永嘉場的自然地理環境獨特,正是堪輿學上所謂的可適用于建造“郡邑市井”的龍地。永嘉場龍地之說在民間流傳也是由來已久。在明代時,精通堪輿學的王叔杲在《永昌堡地圖說》中對龍地永嘉場也有過概述,并被姜準轉錄于《歧海瑣談》。后來,溫州市在1984年設置龍灣區時,其區名的命名理由即源自于永嘉場龍地說。在透過永嘉場龍地說的視閾可知,龍灣的含義是“龍地海灣”。

永嘉場龍地說

與龍灣名稱漫談

文 / 張鶴松

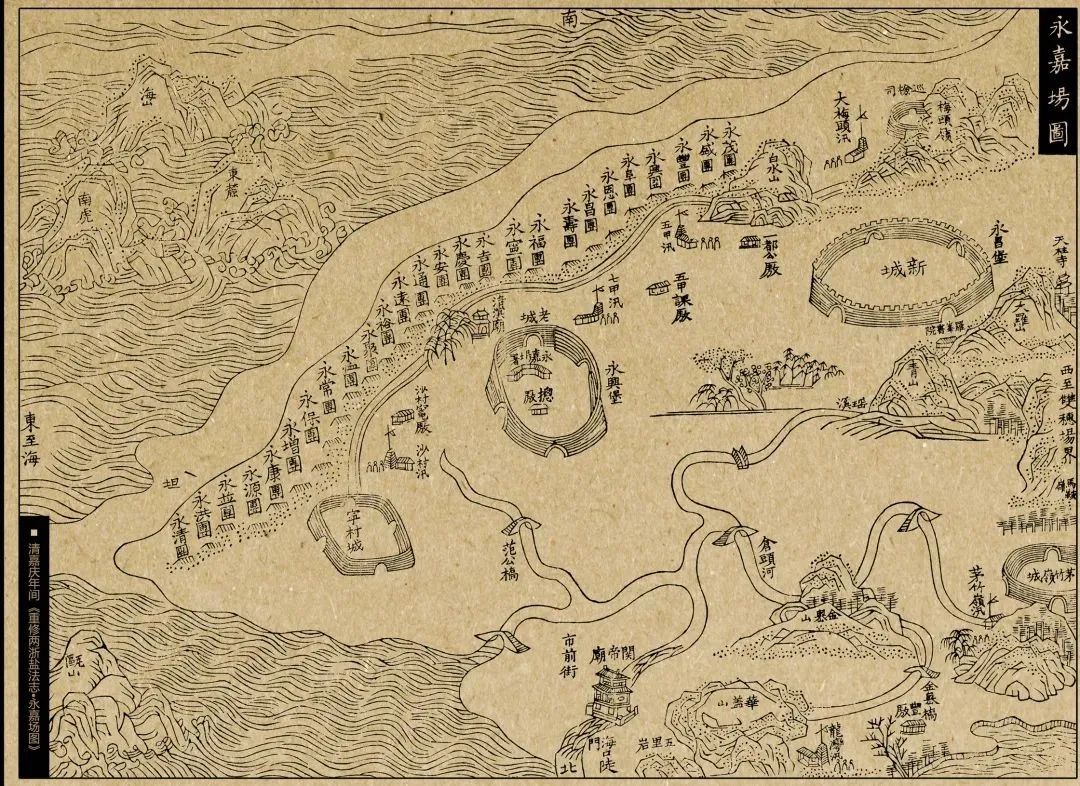

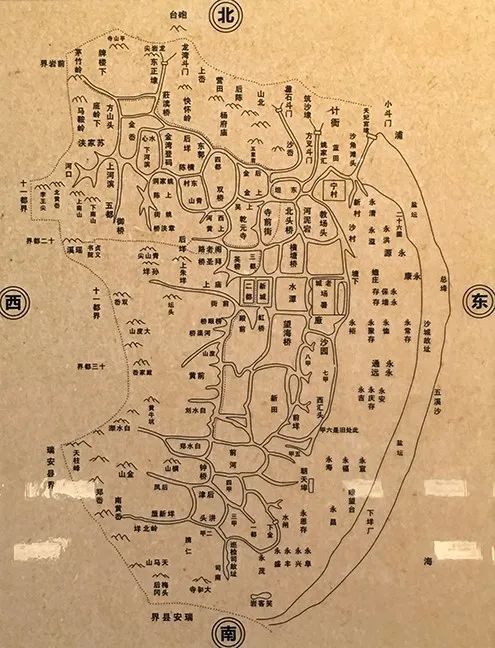

▲ 清嘉慶間永嘉場

永嘉場在歷史上因鹽場得名,其地處溫州東部,自然地理環境相當獨特:東臨東海之溫州灣,北瀕甌江,西邊與南邊有大羅山所環繞,四面呈現出山環水抱之勢,中間是個半月形的平原,平原之上河網密布。永嘉場的地理范圍含括了今溫州市龍灣區所轄的永中、永興、瑤溪、海濱、沙城、天河、星海7個街道,占龍灣區域面積的大部分。

永嘉場,鐘靈毓秀,地靈人杰。民間傳說有云,永嘉場是塊風水極佳的“龍地”,并因此招致明代宣德年間溫州知府何文淵的嫉恨。[1]這類傳說雖說不可輕信,但傳說也并非全是空穴來風的無稽之言。若以堪輿學的視角來看,永嘉場的確是塊龍地。這在明代就有精通堪輿學的王叔杲(1517-1600)在《永昌堡地圖說》中有過概述。而且,永嘉場龍地之說的影響頗為深遠,1984年龍灣區成立之際的命名理由即源于此。所以,若要更好地理解龍灣區名,那就有必要探究永嘉場龍地說。

龍地,是堪輿學所謂的真龍融結之地,“世以‘龍地’稱之”[2]。其面積大者也稱“真龍大地”或“干龍大地”。唐代堪輿家楊益說:“真龍大地,天之所珍,地之所秘。”[3]明代堪輿家徐氏兄弟亦言:“干龍大地,有鬼神所司。”[4]非常珍貴。龍之大地可以適用于建造“郡邑市井”,永嘉場即屬此類龍地。在此,筆者不揣淺陋,就龍地永嘉場與龍灣之名的淵源及含義略作探討,以期對龍灣區的龍文化挖掘有所裨益。

壹· / 龍地永嘉場 /

民間傳說永嘉場是一方龍地,論其風水之佳,有說地下有龍,[5]或說山上有龍。永嘉場的宗譜也有類似記載,如《潘氏族譜原序》說:“余鄉濱海,堪輿家嘗謂吾甌諸‘龍’會于羅峰。”[6]羅峰是指大羅山,大羅山到海邊為永嘉場區域。雖然《潘氏族譜原序》只是轉述了堪輿家的只言片語,但從其所透露出的信息亦可知,永嘉場龍地之說當源自于堪輿學。堪輿學俗稱“風水”,也稱“相地術”。這是一門有關城市、村鎮、房屋等居住環境的選址等方面的學說,其中雖然摻雜有迷信成分,但它的實質是在選址等方面作為準繩,對地質、地文與水文等一系列的自然地理環境因素做出或優或劣的評判,以指導人們確定宜居之地。因此,堪輿學深深植根于中國的傳統文化,深刻地影響了古代城市等選址活動。

其實,堪輿學所說的“龍”只是種比喻,這主要是出于“曉人有法”。因為龍在神話中是種神通廣大的鱗蟲之長,其能大能小、能隱能現、變化多端。堪輿家稱山為龍,就將地貌形象化,并說龍在行至盡頭處會融結為有穴之地,所以,堪輿之龍有時也指“地”。這從“有龍必有穴”、“尋龍點穴”等堪輿術語中也可以看出,龍顯然就不是指那些隨處可見的普通山脈了。而堪輿家又將結地之龍分稱為干龍與枝龍,這是由于大小不同猶如樹木的主干與枝葉之別,因為干龍可以結出大地。堪輿家們認為:“凡干龍入局之際,山、水大聚,或結為垣,或結為局,大者為京畿,為禁穴,為圣賢之地;次者為省城、藩鎮,為郡邑市井,為王侯極貴之穴。”[7]其實“干龍大地”是某些四周被山與水所環繞的地域;而“穴”則是在此類地域上選擇建筑物基址最理想位置的核心處之譬喻。事實上,堪輿家所謂的龍地就是由當地的自然地理環境所決定的。

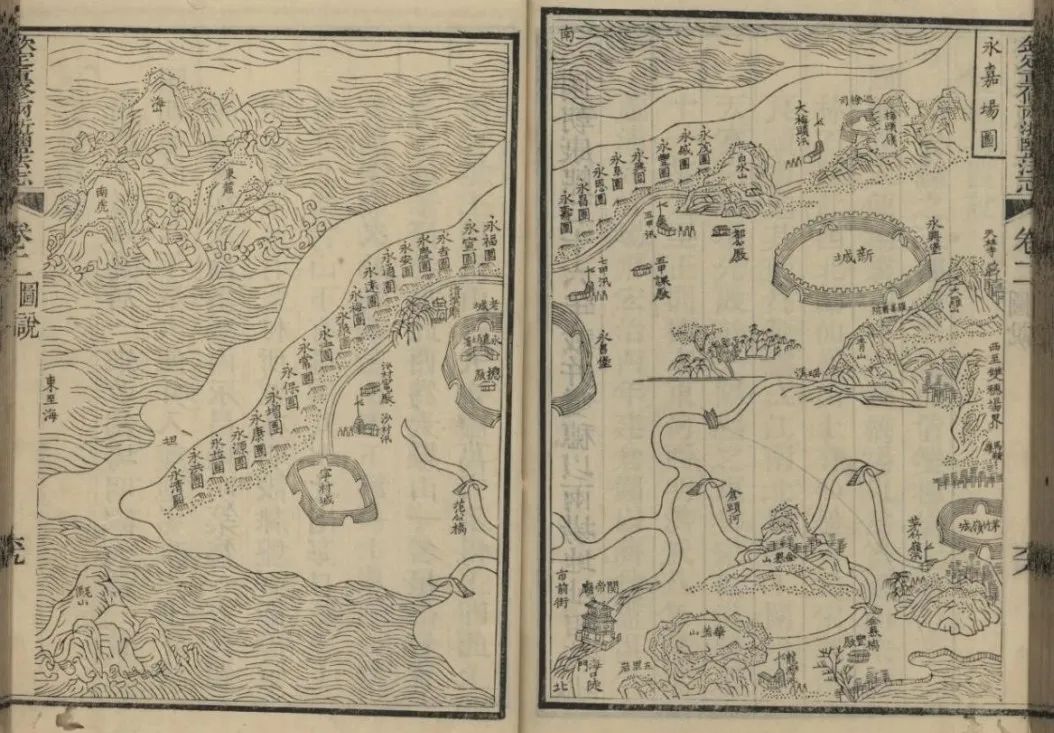

▲ 明永嘉鹽場示意圖(引自《圖述溫州》)

永嘉場何以是龍地?這就需要對龍地的概念作些必要的了解。在堪輿學看來,龍地的基本地貌特征是有著“四象”猶如城墻般在四周圍繞。四象分別是:左青龍、右白虎、前朱雀、后玄武。而龍地必有穴——即龍穴,四象就是指分布在龍穴的左、右、前、后四個方位上的地理形狀。山或水可為左青龍、前朱雀,后玄武、右白虎則只能是山。符合于四象標準的山與水環繞四周,這是“四維為羅”,羅而稱之為城。簡言之,四象圍合成羅城之狀就是龍地。楊益所撰《撼龍經》說:“羅城卻似城墻勢,龍在城中聚真氣。”[8]龍地的氣場被認是宜居的主要因素。但龍地是種比較少見的地域,以品質而言,只有真龍之地才是龍地。而僅憑四象特征去尋找真龍似乎還是有些不夠全面,那要如何識別真龍?《撼龍經》有載:“兩水夾處是真龍,枝葉周回中者是。”清代堪輿家寇宗作注稱:“從兩水中間尋去。但須放寬眼界,不是小水,亦非緊夾。水小則順水踏去,何用審勢?緊夾龍,又安有枝葉?枝葉,眾小枝水也。有眾小水,則有群砂。然必四面周圍,回抱中之一枝,方是真龍。”[9]綜合兩位堪輿家所言可知,龍地的兩側會有兩條大型河流,內有多條小河流,小河流外側有群砂,砂即山,這就是說還需要形成四象地貌,如此方為真龍之地。

永嘉場就是位居于甌江與飛云江的兩水相夾之地上,甌江又與東海的溫州灣、黃石山、大羅山從四個方位上構成羅城之狀。《撼龍經》說:“四傍繞護如城郭,水繞山環聚一窩。”[10]劉基(1311-1375)在《堪輿漫興》中也言:“眾山歸來成垣局,穴結羅城尊貴氣。凡到平地莫問蹤,只觀環繞是真龍。”[11]顯而易見,永嘉場是山環西、南二面,水圍東、北二邊。“四維為羅”,天造地設,無疑就是真龍之地。依照永嘉場的龍地形狀,其龍穴應當是在三面有小河流經過的永昌堡的位置上。這塊位置也被清代光緒《永嘉縣志》稱之為永嘉場中心。在永昌堡的位置上可以看出,后有大羅山為玄武,前有溫州灣為朱雀,左有黃石山為青龍,右有羅山支脈天馬山為白虎。而且,甌江在永嘉場的西北邊適度彎曲形成一個港灣后再向東往溫州灣流去。這在堪輿學上被視為是水曲有情、富貴方久,左水也是青龍。甌江與黃石山組成了具有強大護衛功能的雙重青龍。所以說,永嘉場的龍穴就是在永昌堡這塊位置上。如此自然地理之特征,以堪輿學的視角觀之,永嘉場就是一方風水極佳的龍地,這是毋庸置疑的。

▲永嘉場場圖——永字頭

永嘉場是龍地的傳言其實是素有耳聞,但若以堪輿家所撰寫的文本資料而論,則還須提及《永昌堡地圖說》與其作者王叔杲。王叔杲是永嘉場人,精通于堪輿學,他也是抗倭之城永昌堡的主要設計者之一。永昌堡坐西朝東的格局就是王叔杲所設計,但是,這一設計理念在當初卻遭到了一些不懂堪輿的族人所阻撓,因為民間傳統上大都是采取坐北朝南建造房屋,所以,族人一時難以接受坐西朝東的布局。不過,王叔杲非常清楚,在永嘉場的龍穴之上建造城堡,應當背山面海順應地理形勢以與自然相諧。后來,王叔杲撰寫《永昌堡地圖說》,用文字記錄了永昌堡為何采取坐西朝東的緣由,由此也就不可避免地以堪輿理論概述了永嘉場的地理形勢:

由王叔杲所述,永嘉場是溫州山龍之中的干龍所融結的大地。溫州的山龍則是發端于栝西地區,即今麗水市的西部。當山龍到達了海邊附近之時,就已經是盡頭之處了,所謂千里來龍,到頭結穴。于是,山龍的“中出之干”——干龍結下龍穴,并形成了大羅山、黃石山等山脈進行護衛,就此融結為一方龍地。其位置就是在甌江與飛云江的相夾之處,兩江夾“龍”東匯于海,此“龍”已指永嘉場,也就是《撼龍經》所強調的“兩水夾處是真龍”。而海中的齒頭山、小峙山、北龍山、半屏山、洞頭島、狀元岙、青山、大門、小門等島嶼組成了環狀的“溫州灣”島鏈,這是“橫列型”朝山,仿佛排衙唱喏一樣以襯托龍地的地位,數量是越多越好。堪輿學認為龍地會產生“地靈人杰”的效應。若僅以《龍灣史志》2008年第2期所載的《龍灣區歷代進士名錄》來看,永嘉場區域就有50人,其中永昌堡在建成之后、堡內中進士者高達10人,這顯然是契合于地靈人杰的堪輿觀點。的確,優美的宜居環境是有利于人們的讀書與學習,永嘉場人也歷來很重視教育,以至出現這般突出的人文現象亦不足為奇。

貳· / 永嘉場龍地說與龍灣區名 /

▲ 龍灣國際機場

永嘉場是干龍大地,亦是真龍大地,“大地”只是指面積較大,主要則是指因干龍所融結之意。民間將龍地永嘉場的風水根源簡單地理解為地下或山上有龍也是在情理之中,畢竟大多數人們并不具備堪輿學方面的理論素養。不過,精通堪輿學的王叔杲是有所不同的,可以說,其所撰《永昌堡地圖說》在永嘉場龍地說(為行文方便,以下簡稱永龍說)之中是具有著權威性的。永龍說的流傳,王叔杲之文顯然也起到了一定的作用。姜準《歧海瑣談》卷十六《溫之龍》,[13]就是轉錄自《永昌堡地圖說》。《歧海瑣談》的記載又影響了不少人,包括現代的地方政府也認為龍灣“區名”即源于此。

龍灣區的設置則是與當時的溫州市為順應改革開放的形勢有關,在此應當指出的是,在龍灣區誕生之前,永嘉場等相關區域的調整次數是比較頻繁的。此時的永嘉場已經沿用始于清代的簡稱“永強”,“永強”是從方言諧音演變過來的,這讓千年的歷史地名增添了一層“永遠強盛、永遠富強”的含義。在1981年12月12日,溫州市效區析出永強片區與梧埏片區等地,以成立甌海縣。1982年4月1日,甌海縣永強片區的龍灣公社與梧埏片區的狀元鎮被劃入到溫州市近效區管轄。1983年,龍灣公社撤公社改設為鄉。1984年春,溫州市被列入了國家進一步對外開放的沿海14個港口城市之一。是年12月26日,經浙江省政府批復,析出了溫州市近效區的龍灣鄉、狀元鎮和甌海縣永中鎮的黃山、黃石2村,成立龍灣區。新成立的龍灣區陸域面積約61.433平方公里,南倚大羅山,北瀕甌江,就面積而言,這是個小型的市轄區。而有關于市轄區的名稱,這在之前的申報材料中通常是需要市政府對命名理由及含義予以說明。至于龍灣的區名有何來歷?這在龍灣區人民政府辦公室纂就于1989年8月的內部資料《龍灣區地名簡志》中也有記載:

上述內涵無疑是屬于永龍說的范疇。姜準轉錄了王叔杲之文,地方政府又以姜準版永龍說來解釋龍灣區名。而《龍灣區地名簡志》的纂修時間距離龍灣區誕生之時還不到5年,這顯然是如實道出了當年市政府的命名理由。永龍說所述及的“溫之龍……又適當海之弓”,這是指龍地永嘉場西北邊的那個由“左青龍”甌江以恰到好處的彎曲所形成的港灣。“海之弓”的“弓”是“彎”的意思,“彎”通“灣”,也就是說,龍灣的含義是“龍地海灣”,或者可以說是“龍地的青龍之灣”。只是當時的龍灣區最為需要的是要突出新區自身的地理特點,如此,在“海之弓”的涵義上,于是就有了“蟠龍般的海灣”。對此也有人認為,當時的龍灣區全境都沒有靠海,何來的海灣?分明就是江灣而已!當然,這種觀點無疑是正確的。但是,我們應當也要看到,古人將江河水面的寬闊處或寬闊的湖泊稱之為海,這在古籍中是比較常見的。以此而言,從“溫龍海弓”到“蟠龍般的海灣”,這是可以理解的。但龍灣區也很快就擁抱了真正的海灣——東海之溫州灣。在2001年8月21日,經國務院批復,將甌海區的永強片區與瑞安市的梅頭辦事處劃給了龍灣區管轄,由此龍灣區開啟了濱海時代。如今的龍灣區陸域面積約227.7平方公里、海域面積約183平方公里,這是名副其實的“溫龍海灣”了。

▲ 龍灣中心區市民廣場(項紹雄攝)

溫龍海灣的“溫龍”兩字包含了山脈與永嘉場之意,若只以“蟠龍般的海灣”而言,似乎也頗難概括濱江時代的小型版龍灣區。1998年中華書局出版的《溫州市志》說:“龍灣依山濱江,東西寬,南北窄。主峰李王尖,海拔459.公尺,其分支,形似一條巨龍從西南向東北蜿蜒,直抵甌江之濱,形成深水港灣,故名龍灣。”[15]該志所言對地理特征及范圍的描述較為細致,“依山濱江”,明顯之處是突出了山脈。而對于濱海時代的大型版龍灣區,2020年商務印書館出版的《溫州市志》云:“‘溫之龍自括西馳,至海而盡;海之弓大海帶環,內河四繞’(明王叔杲《永昌堡地圖說》——市志纂修者注),形象地描繪了龍灣境域地靠港灣、山戀蜿蜒如龍之形狀,龍灣因此得名。”[16]這在地理范圍上就將山脈、海域與河流囊括其中,其中所說的“海之弓大海帶環”,此言就很容易讓人想到東海溫州灣,不過,無論如何,該版市志所載也是反映出了濱海時代的地理特征。當比較兩部不同時代所纂修的市志時,可以明顯看出龍灣“區名”的釋義在隨著區域地理范圍的調整而作了適當地變化。但這仍然是在永龍說上所作地解釋,很顯然,這無非也是為了讓區名與地理實體之間能夠起到最大限度的相符效果。

▲ 永昌堡環海樓

龍灣之名源自永龍說,作為區名,顯然是通過了法定程序。人們在提起龍灣時也往往會言及“溫龍海弓”。但是,在這里有必要一提的是,現今有些人認為龍灣的命名者是王叔杲,因為他們以為王叔杲就是永龍說的首創者,這種觀點其實是缺乏說服力的。實際上地方政府引用了姜準版永龍說為據,但也不能以此來證明姜準就是永龍說的首創者。因為姜準并非是永昌堡的設計者,這可以說是顯而易見的。那么,為何說王叔杲也不會是永龍說的首創者呢?這就要知道,堪輿學畢竟是門歷史非常悠久的學說,并且是深深植根于古代社會的各個層面,這讓每個時代無疑都會出現一些可以看懂龍地的堪輿家,也許人數不是很多,但絕不會沒有這樣的堪輿家存在。換言之,在王叔杲之前,不可能無人可以看懂龍地永嘉場。古代永嘉場區域也是很重視堪輿學的。事實上,王叔杲的英橋王氏始基祖王惠的墓址就是經由“異人”堪輿家指點后所得。王叔杲的五世祖王由(1406-1483)還擔任過溫州府“陰陽正術”之職,也是一位懂得堪輿學知識的人物,王由在與其他的堪輿家之間應該是有接觸的。可以想象,王叔杲能夠尤精堪輿或許與其家族影響是有些關系的。除了英橋王氏之外,在南宋淳祐年間曾擔任過溫郡副使的朱纂(1216-1297)對永嘉場的地理形勢也說過與王叔杲很相似的話語。他說:“茲地名勝甲甌郡。高山西峙,環繞若羅;瀚海東迥,汪洋蕩日;天馬南來,黃石北踞,洵勝壤也。”[17]此論雖然簡略,但也很有見地,朱纂就是看中了永嘉場地理而選擇定居于此。總之,在王叔杲之前能夠看懂永嘉場地理的人還是有的,王叔杲不會是永龍說的首創者,也不會是龍灣的命名者。

叁· / 討論:“龍灣”名稱的淵源與含義 /

▲ 新中心·大未來(張崇禹攝)

龍灣作為地名,具有著普遍性,據“博雅”等地名資料的記錄,全國以“龍灣”命名的行政村與社區就分別有85個與18個之多。其中湖南省的新化縣還有著兩個龍灣村并存。當觀察這些“龍灣”的地理位置,可以發現,絕大多數的“龍灣”是臨近于河流、海洋、湖泊的彎曲處。如臨近河流的,有浙江省松陽縣象溪鎮龍灣村、陜西省鎮安縣大坪鎮龍灣村、四川省大邑縣沙渠街道龍灣村,等等。臨近海洋的,有浙江省玉環市珠港鎮龍灣村、浙江省舟山市普陀區龍灣村、廣東省饒平縣所城鎮龍灣村等等。臨近湖泊的龍灣則比較復雜,一般附近還有河流,在此就不贅述。而應當還要指出的是,全國的“龍灣”是以臨近河流的最為常見,這些河流大小不一,彎曲程度各異。可以說,“龍灣”的得名是與當地的水域或其岸線有關。這種現象其實也與“龍灣”二字之義相符,眾所周知,“龍”的外形通常呈蜿蜒的條狀,而“灣”字在《廣韻》中則解釋為“水曲”。二者均有彎曲之意。以此而言,永嘉場的龍灣地名來源或許也只是如此。

其實,永嘉場歷史上就有兩個龍灣。清代光緒《永嘉縣志》卷三《建置志一·橋梁》有云:“二都龍灣。”其同卷《建置志一·鄉都》在記載“四都”時寫有“龍灣陡”,龍灣陡位居于甌江邊,即今瑤溪街道的龍灣村,民間稱之為樂灣。樂灣是龍灣村的原名,明代弘治《溫州府志》卷六《邑里·永嘉縣·鄉都》就載:“樂灣。”其卷五《水利·永嘉縣·埭》則載有:“周梢墚,在黃石山南,樂灣。”這是兩個地理位置明顯不同的樂灣:一個在甌江邊;另一個在黃石山南。而二都就是在黃石山以南方向,由此可推測,二都龍灣應該是由黃石山南樂灣改名而來。只是這個龍灣最終還是消失了。

現今唯剩的是甌江邊的龍灣村,若要了解此龍灣,則仍須追溯其原名樂灣。樂灣的名稱由來已久,在宋人趙鼎(1095-1147)所撰《建炎筆錄》中已有記載,趙鼎在建炎時扈從宋高宗趙構,御舟從樂清琯頭“移泊樂灣”[18]。元修《宋史》也記載有“樂灣”[19],明代《永樂大典》亦載有“樂灣”[20]。而據著名學者王獻唐(1896-1960)先生研究“樂”字認為,“樂”的本義是“絲綿纏頭與繞繚之聲同”。既是如此,樂灣有可能會是個四周被河流所圍繞的地方。筆者在觀察現代龍灣村落(現已拆遷)的分布形態時也發現,該村落的西北部就處在一片四面臨河的土地上。這片土地北瀕甌江,東、南、西三面被一條河流所圍繞。只不過,其東南邊靠近機場路的一小段河流由于現代港區等工程的建設被填塞掉。如此看來,這片曾經的河流圍繞之地應該就是當地最早有人定居的地方,由此得名為樂灣,這是地如其名,古人顯然是制名指實。而從現代水利資料所登記的河流名稱所顯示,這條曾經三面圍繞樂灣的河流的東段名叫龍灣河,西南段叫作破袋河。在這兩段河流的南端又有三支南邊過來的河流匯入其中,并在東西兩端分別往北流入甌江。樂灣又被稱為“洛川”,洛川的“洛”字就有著河流匯集之意,其實,“洛”字在方言中的讀音與樂灣的“樂”字是相同的。《潘氏族譜原序》在述及“洛川”時就言:“其水瀠匯。”也就是河流環繞回旋之意。而弘治《溫州府志》一書中則將“樂灣”又寫作“洛灣”[21]。

▲ 貞義書院(項紹雄攝)

稱樂灣為龍灣,這在明代成化年間的當地高氏《高光祖墓志銘》中已寫作龍灣。[22]龍灣之名在方志中的首秀則是作為斗門的名稱出現的,張璁所纂嘉靖《溫州府志》卷二《山川·斗門》寫作:“龍灣,舊名蠣?。”這座改名為“龍灣”的斗門就橫跨在蜿蜒的龍灣河上。斗門歷史悠久,《永樂大典》有載:蠣埼斗門,“宋乾道海溢。亭屋四間俱圮”。龍灣河的名稱始于何時則無文獻可查。現代的龍灣村原先就分布在龍灣河的東西兩側,東側還有始建于明代的高氏宗祠,該宗祠距離龍灣河僅只有50余米。龍灣河的兩側之地可以通過龍灣斗門往來,龍灣斗門兼具有橋梁的功能。這也就不難理解,光緒《永嘉縣志》稱村落為“龍灣陡”。而值得注意的是,在龍灣村以東為鄰的是龍東村,此龍東村是在1962年從龍灣村分設而命名的。以此觀之,最初要將樂灣改稱龍灣也可能是與村落的發展變化有關。當龍灣河的東側之地在逐漸成長為當地的人口聚居區之后,就容易產生改名的需求,這是因為東側之地并非四面臨河,似乎難以稱得上是真正的“樂灣”,但若將村名改稱龍灣,這在地名上就不會有明顯的局限性。以此邏輯,龍灣之名有可能是以龍灣河彎曲為核心而命名的,并非是專指甌江所形成的港灣。

不過,龍灣之名無論是何淵源,那也無法改變龍灣區在誕生之初的命名理由是來自于永龍說。也許只有永嘉場這般獨特的自然地理環境方能孕育出與眾不同的“龍灣”淵源,就此而言,源于永龍說似乎更為合理。然而,地名畢竟是社會文化生活的產物,一個地名具有著多種不同源頭的含義也是很常見的。一些地名由于缺少較為詳盡的文字記載,其真正的源頭有時也是難以考證的。但不管如何,地名的本質屬性是“指位性”與“社會性”。這也就是說,每個地名所指代的是各自的特定地理實體,其與當地的社會大眾息息相關。所以,地名講究“名實相符”。當人們面對那些名不符實的地名時,往往會賦予新含義,[23]甚至不惜更改地名,其目的就是想要起到“名正言順”的效果。因此,歷史上恢復原名的現象也是屢見不鮮,這主要是一些原名與地理實體之間更加名實相符,民眾往往就會有很強的情感認同,這其中也包含了地名所承載的歷史文化內涵。實際上現代的地名法亦重視名實相符。

▲ 瑤溪風景區

龍灣是龍地的“海之弓”,其含義是“龍地海灣”。然而,在當今時代,江河之灣卻很難會被視為是現代意義上的海灣。但無需爭辯的是,龍灣區地理位置的顯著特征就是瀕臨于海灣。只不過,這是更為遼闊的溫州灣。溫州灣——也就是眾所周知的“濱海”,因為溫州灣就屬于東海的一部分。早在唐代時,人們認為永嘉場沿海生活著海龍,并在海廟祭祀海龍。溫州灣似乎是另一意涵的“龍灣”。《中國海灣志》記載:溫州灣,“其范圍北起樂清縣的岐頭咀至大烏星一線,經小門島、大門島、青山島、狀元岙、三盤島、洞頭島、半屏山、北策島、南策島、北龍山至蒼南縣的平陽咀……溫州灣大陸岸線總長為98.58Km。”[24]徐柯(1869-1928)所纂《清稗類鈔·地理類》有言:“南至溫州灣,溯甌江上駛。”甌江與飛云江自西往東流入溫州灣。很顯然,龍灣區的所有海岸線均位于溫州灣畔,并且還有著183平方公里的海域面積是在溫州灣之內。事實上,龍灣區是個海陸兼備的市轄區。而在永龍說的視閾下,更是將溫州灣視為是龍地永嘉場的朱雀池。《溫州市志》稱“海之弓大海帶環”,“大海帶環”即指溫州灣。如此看來,龍灣區也是名符其實的“龍地海灣”。

肆· / 結語 /

▲ 龍灣區行政中心大樓(項紹雄攝)

龍灣區設置至今只有30多年時間,其地在歷史上所知名的則是永嘉場。永嘉場自然地理環境獨特,屬堪輿學上所謂的龍地。在永嘉場龍地說的視閾下,因為永嘉場是龍地,在龍地西北邊有一個由甌江流經此處所形成的港灣被叫作龍灣,龍灣之名的原初含義即“龍地海灣”。又因甌江在地理方位上屬于是龍地永嘉場的四象中的左青龍,所以,龍灣也可以說是“龍地永嘉場的青龍之灣”。

永嘉場是干龍大地,王叔杲在以堪輿理論概述永嘉場地理時,自然就將永嘉場能夠出現數量較多的溫州籍顯要官員、世家大族的現象歸于是龍地效應。并且,王叔杲在論山龍時就透露了永嘉場的地理風水非郡城(今溫州市鹿城區)可比。不過,郡城據說是由晉代堪輿家郭璞所選址的風水寶地,但王叔杲還是指出了郡城的地理風水是有欠缺的,“故城中無甚大家巨族,即有科第,皆系各鄉僑居者,而郡城中絕鮮”[25];而朱纂也認為永嘉場是名勝甲甌郡的勝壤。很顯然,朱纂對堪輿學應當是有所了解的,如此,他才會說出與王叔杲相似的話語。總之,只要以堪輿視角審視溫州地理,得出此類論斷是不足為奇的。這不是鄉土情結所滋生的溢美之言,這是與龍地永嘉場在溫州地區所具有的自身的獨特性有關。

▲ 甌海大道(陳建榮攝)

永嘉場是干龍大地,也是真龍大地,其之“大”在干龍大地中則是屬于“次者”,即堪輿家們所說的面積大小適用于建造“郡邑市井”的龍地。此類龍地是優良的城市建設用地。事實上,現今的龍灣區也是溫州城市向東面海發展的重要區域,其區位優勢與發展潛力是顯而易見的。在伴隨著城市化進程地加快,龍灣的區名也是逐漸顯現,畢竟區名是人們在社會交流時必須要使用的基本信息。而龍灣區名作為一個文化符號,它所要承載的是有著——千年永嘉場文化,這里面所包含的永嘉場龍文化亦即龍灣區龍文化。在永嘉場龍地說的視閾下,在宏觀層面上,龍灣也是“龍地海灣”。

注釋

[1]明代弘治《溫州府志》稱何文淵“知溫州,察民情,革奸弊,吏民咸畏服”。李賢《天順日錄》有按語云:“何文淵后擢居冢宰,爵位崇高,詭譎畢露,攻之者僉以奸邪目之。”

[2]談養吾著、張成春編纂:《玄空本義談養吾全集》卷一《玄空啟蒙·論前后龍虎》,育林出版社,2001年,第60頁。

[3]楊益:《楊筠松十二杖法·犯杖》,《欽定古今圖書集成博物匯編藝術典》卷六百六十六《堪輿部匯考十六》第四七五冊,中華書局影印,第39頁。

[4]徐善繼、徐善述:《地理人子須知》卷一下之二《論枝龍》。

[5]何文淵破壞永嘉場風水的傳說在民間流傳頗多,但鮮見有出版物收錄。曾見2007年龍灣區非物質文化遺產“民間文學傳說類”中列有“何文淵欲破龍域的故事”,后經咨詢獲知,這一傳說僅只是非遺的“普查線索”;而在邱國珍所撰之文中則有提及“永嘉場龍”潛伏地下,見邱國珍《在歷史與傳說之間——以何文淵傳說為例》,《溫州大學學報(社會科學版)》2011年第4期。

[6]《臣莊潘氏宗譜》卷首《潘氏族譜原序》。該宗譜的序文落款是為陳宜中撰寫于宋代咸淳十年(1274)。但需要注意的是,《宋末宰相陳宜中》的作者潘猛補認為該序文并非陳宜中所撰,并指出了序文中“頓首拜撰”的用詞“更是明清時的慣用詞”。見《宋末宰相陳宜中》第七講《陳宜中與溫州》,中國文史出版社,2017年,第107-108頁。

[7]徐善繼、徐善述:《地理人子須知》卷一下之二《論干龍》。

[8]寇宗注,鄭同點校:《地理點穴撼龍經》卷三《貪狼星第一》,華齡出版社,2011年,第14頁。

[9]寇宗注,鄭同點校:《地理點穴撼龍經》卷一《統論》,華齡出版社,2011年,第3頁。

[10]寇宗注,鄭同點校:《地理點穴撼龍經》卷一《統論》,華齡出版社,2011年,第3頁。

[11]楊金國點校,劉保同主編:《堪輿漫興·第136·羅城》,內蒙古人民出版社,2010年,第173頁。

[12]張憲文校注:《王叔杲集》卷十八《雜著·永昌堡地圖說》,上海社會科學院出版社,2005年,第386-387頁。

[13]姜準撰,蔡克驕點校:《岐海瑣談》卷十六《溫之龍》,上海社會科學出版社,2002年,第272頁。

[14]溫州市龍灣區人民政府辦公室:《龍灣區地名簡志》,內部資料,1989年,第123頁。

[15]溫州市志編纂委員會編:《溫州市志》卷二《區縣(市)·龍灣區》上冊,中華書局,1998年,第144頁。

[16]溫州市地方志編纂委員會編:《溫州市志》第五十一篇《縣(市、區)概況》第六冊,商務印書館,2020年,第4423頁。

[17]《度山朱氏宗譜》卷一《宗譜舊引》。

[18]趙鼎:《建炎筆錄》,顧宏義、李文整理標校:《宋代日記叢編》,上海書店出版社,2013年,第688頁。

[19]《宋史》卷四百五十三《忠義八·丁仲脩》,中華書局,2000年,第10345頁。

[20]《永樂大典》》卷三五二六《門·斗門》第二冊,中華書局,1986年,2025頁。

[21]弘治《溫州府志》卷十七《防海》,上海社會科學院出版社,2006年,第472-473頁。

[22]鮑恩:《高光祖墓志銘》,孫建勝編《永嘉場墓志集錄》,黃山書社,2011年,第117-120頁。按:英橋王毓(1360-1426)寫有《龍灣井》一詩,其生活年代要早于高氏墓志銘。然而,王毓之詩的內容與清代王煜所作《山下井泉》一詩相同,也就是說,兩詩其實是同一首詩,所以,該詩只能是出自其中一人之手,鑒于王毓的知名度遠遠高于名不見經傳的王煜,當需查閱原始版本方能見分曉。《大羅山志》同時收錄有王毓《龍灣井》與王煜《山下井泉》,詳情可參見,溫州生態園管委會編《大羅山志》,中華書局,2014年,第303頁、第316頁。

[23]例如,附近的“洞頭”區名,據陳坤沈《洞頭地名由來考》指出,“洞頭”的來源就有5種。后在2010年有文學家余光中以“洞天福地,從此開頭”對洞頭之名賦予了全新闡釋,由于“洞天福地“是道教所指“名山勝境”之意,這就超越了以往“洞頭村”等版本的含義,于是受到廣泛認可。

[24]中國海灣志編纂委員會:《中國海灣志·浙江省南部海灣》第四章《溫州灣》第六分冊,海洋出版社,1993年,第188頁。

[25]張憲文校注:《王叔杲集》卷十七《雜著·溫州郡龍融結大概》,上海社會科學院出版社,2005年,第372頁。