帶大7個妹妹 照顧患病父親15年 她的故事感動一座城

張夏燕(左二)龍灣區委宣傳部供圖

面對母親早逝,她從15歲起肩負養育家中7個年幼妹妹的重擔,從襁褓嬰兒到長大成人,儼然已是7個妹妹心目中的“媽媽”。

面對癱瘓在床的父親,她帶著一身病痛,獨自承擔照顧父親的責任,而這一照顧,就是15年。

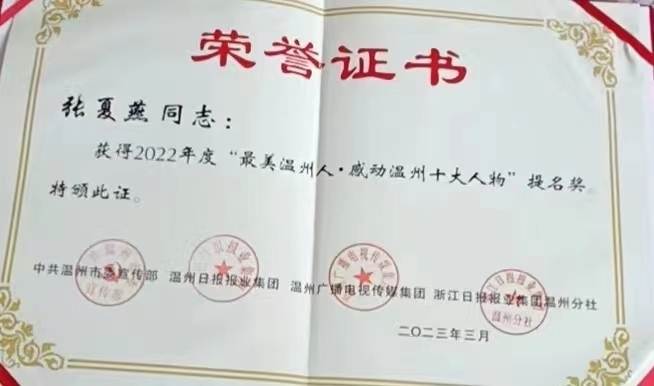

她叫張夏燕,今年59歲,龍灣區永中街道鎮中社區居民。3月9日,2023年度“最美溫州人·感動溫州十大人物”正式揭曉,張夏燕入圍提名獎,她的感人故事,讓人落淚。

母親早逝

一人養育七個妹妹

20世紀70年代,龍灣永中街道寺西村(今拆遷調整為鎮中社區)的一個老宅子里,15歲的女孩張夏燕,從跟母親最后一次一起吃飯到母親去世,恍然沒隔幾個小時。

母親走得突然,留給家里的,是8個年幼的女孩。當父親張洪星從廠里下班歸來,抱住亡妻冰冷的身體痛哭,傷痛欲絕時直將頭往墻上撞,墻上的鮮血讓大女兒張夏燕驚嚇不已,她用盡全身力氣緊緊抱住父親哭道:“爸爸,我一定會照顧好七個妹妹,好好孝順你,我們沒有媽媽了,求求你,別離開我們!”

當時,張夏燕的八妹才剛滿3個月。

八妹尚在襁褓,七妹還在牙牙學語,六妹年幼,其他妹妹還在上學。為了減輕父親的負擔,張夏燕早早進了工廠,一邊上班一邊照顧妹妹們。每天凌晨4點,她已經起床了,要把全家人的早飯做好,隔兩個小時給3個月大的八妹喂煉乳泡的奶,八妹因為不夠吃哇哇大哭便把全家都吵醒了。哄好孩子洗好尿布,她看到三妹的書包破了一個洞,張羅著修補好再轉給四妹繼續用著,囑咐完妹妹們去學校,她急匆匆地趕往工廠,中間還要回來喂奶和整理家務,下班后繼續張羅著妹妹們的事情,周而復始……

那個年代,農村孩子,會走路就能下地干活,能自己煮飯就算成年,但是一個十幾歲的孩子,要供養另外7個孩子,這不是簡單的一句話,是用無數的生活細節把它填滿,那斤斤兩兩壘上去的重量,都壓在張夏燕的瘦弱肩上。從襁褓嬰兒到蹣跚學步再到完成學業,從小學念到初中,張羅妹妹們的婚事,送她們出嫁,張夏燕將這樣的生活重復過了7遍,這其中多的是不可思議的狼狽和心酸。而張夏燕只有一句樸實的話:我的父親這輩子不容易,妹妹們都很聽話,我要對他們好。

龍灣區委宣傳部供圖

八姐妹相繼成家

厄運再次當頭一棒

張夏燕記憶里,當時有些富裕的家庭想要收養她年幼的妹妹,父親不肯,她看著父親勞碌奔波,眼里滿是紅血絲,毅然對父親說:“爸,妹妹我們不送,可是你該給自己找個伴兒了,老了還有個知冷知熱的人陪著你。媽走了這么久,你可以開始你的新生活了。妹妹們你放心交給我,我不會讓她們受委屈的。”父親沉默許久沒有說話,只是嘆氣。其實給父親介紹對象的人不少,每次父親都拒絕得異常堅決,張夏燕知道,她們姐妹八個是父親最深的牽掛。然而,厄運再一次關顧了這個已經經歷太多苦難的家庭。

2006年10月,張夏燕42歲,有了自己幸福和睦的小家庭,這時候的她也已經完成了對父親、對妹妹的承諾,看護七個妹妹長大成家,最小的八妹也已為人母。此時,父親張洪星被醫院診斷為直腸癌,醫生告訴張夏燕,她父親只剩下3至5年的壽命。這樣的晴天霹靂讓張夏燕再次慌了神,但從小的生活經歷磨煉得她從容淡定、積極面對。在父親住院進行切除手術后,張夏燕將父親接回家照顧,看著一直沒有對生活彎過腰的父親此時被病痛折磨得抽搐,張夏燕心疼不已,她給父親在家里安裝了專用護理床,以減輕病痛。

手術后的第二年,父親張洪星因為思慮過重又出現腦梗,病情隨著時間的推移逐漸惡化,2013年,雖然熬過了醫院判斷的直腸癌生命期限,父親也已經徹底癱瘓在床,生活完全不能自理。

無怨無悔

盡心照顧父親15年

父親患有糖尿病、直腸癌、腦梗癱瘓等多種疾病,需要人24小時照顧。7個妹妹都生活不濟,張夏燕便獨自承擔了照顧父親的重任,從2006年迄今,已然15個年頭。因為要定時喂飯喂藥,換洗床鋪尿包,張夏燕沒有自己的私人時間,不能出門,不能應酬,甚至和丈夫分床睡,在父親的床邊設了一個折疊床,每天陪伴在父親身旁。

對于父親的病痛,張夏燕恨不得疼在自己身上,無奈之下只能愈加細心地照料。多年來,為了不讓父親的肌肉萎縮,張夏燕每天不斷幫他按摩、拍打手腳,隔一兩小時翻一次身。父親患有糖尿病,每日必須多次驗血糖、打胰島素,為了給父親增加營養,她每日會給父親專門準備葷素搭配的軟食,一頓飯至少要喂上一個小時。

張夏燕經常坐在父親身邊,聞聞他頭上、身上是否有異味。特別是夏天天熱的時候,每天給父親擦洗,隔兩天就給洗澡、剪指甲。老父親一生精干利索,她要讓老人永遠保持良好的形象。每天開窗通風,換洗被褥與枕套。把洗干凈的衣服、床單等分門別類,整整齊齊地放在柜子里,以便及時更換。雖然老人在屋內大小便,但家里沒有一點兒異味,父親更無褥瘡,干干凈凈。

因為長期操勞照顧父親,夜不能寐,張夏燕也已累出一身病痛,她的高血壓、腰椎間盤突出、血管阻塞讓家人時刻擔憂,但是她說,親力親為照顧父親是她割舍不下的責任,是年少時許諾的“永遠孝順你,讓你老有所依”的兌現。

(來源:閱龍灣客戶端,浙江日報記者 張銀燕 通訊員 黃彩巧)